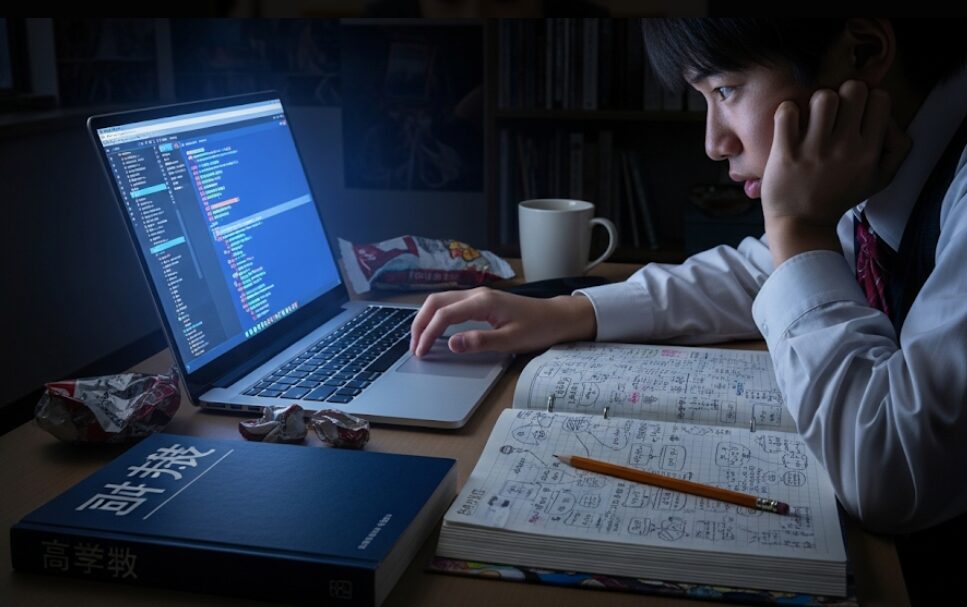

「提出は、明日なのに、本を全く読んでいない…」 「あらすじを写すだけではバレそうで怖い…」

時計の針がカチカチと進む音だけが、やけに大きく部屋に響く。目の前には、これから未来を綴るはずだった真っ白な原稿用紙。窓の外はもうとっくに暗く、街の灯りが「早くしないと朝になるよ」と囁いているかのようです。

夏休み最終日、そんな絶望的な状況にいるあなたのための記事です。

白紙で提出するわけにはいかないけれど、今から本を読む時間なんて絶対にない。そんな八方ふさがりの状況でも、この記事で紹介する「創作テクニック」を使えば、バレるリスクを最小限に抑えつつ、”それっぽい”読書感想文を最短1時間で仕上げることが可能です。

「ズルをしているみたいで罪悪感が…」そう感じるあなたの真面目な気持ち、とてもよく分かります。でも、安心してください。罪悪感を感じる必要はありません。まずはこの記事を読んで、深く、深ーく深呼吸を。必ず、乗り切る方法が見つかります。

この記事のポイント

・本を読んでいなくても読書感想文は作成可能

・要約サイトとAIの賢い活用法がバレないための鍵

・丸写しは絶対NG、具体的な「言い換え」テクニックを解説

・感想は「もし自分が主人公だったら」という視点で創作する

・映画版の活用は原作との「違い」の把握が必須

・罪悪感は不要、多くの学生が同じ悩みを抱えている

なぜバレる?「読んでいない感想文」3つの典型パターン

読まずに書いた感想文が先生になぜ見抜かれてしまうのか?まずは敵(バレる原因)を知ることから始めましょう。主に以下の3つのパターンでバレています。

私自身も、高校生の時に課題図書だった分厚い歴史小説がどうしても好きになれず、要約サイトを頼りに感想文を書いた苦い経験があるのですが、後から思えば「バレて当然だったな」と赤面するようなミスを犯していました。皆さんは、同じ轍を踏まないでくださいね。

パターン1:あらすじが完璧すぎる

一つ目は、信じられないかもしれませんが「あらすじが完璧すぎる」というパターンです。

要約サイトを参考にすると、物語の重要なポイントや登場人物の関係性が、非の打ち所がないほど正確に書けてしまいます。普通に一度読んだだけでは掴みきれないような、詳しすぎる人物相関や巧みな伏線まで、まるで物語の研究者のように完璧に記述してしまっている。これは、料理をしたことがない人が、いきなり三ツ星レストランのフルコースを作ってしまうようなもので、熱心な生徒だと思われるどころか、強烈な違和感と不自然さを際立たせてしまうのです。

先生の思考を想像してみてください。「この生徒は、普段の授業ではそこまで発言するタイプではないのに、この感想文では、まるで作者本人かのように物語の構造を分析している…。これは本当に本人の言葉だろうか?」と、名探偵のような思考回路が働き始めます。先生は、あなたの普段の姿を知っているからこそ、そのギャップに気づくのです。

パターン2:感想が「他人事」すぎる

二つ目は、感想に「心」が感じられないパターンです。読書感想文の「感想」とは、あなたの心が動いた記録です。それがなければ、ただの報告書になってしまいます。

【感想の3段階レベル】

- レベル1:「~でした」感想 「主人公は悲しいと思いました」「すごい話でした」「面白かったです」。これは、ただの状況説明。心が全く動いていません。

- レベル2:「私が感じた」感想 「主人公の姿を見て、私は悲しくなりました」「私はこの話に感動しました」。レベル1よりは良いですが、まだ少し表面的です。

- レベル3:「私と繋がった」感想 「主人公が友を失った悲しみは、かつて私がペットを亡くした時の心の痛みを思い出させた」。ここまで書けて初めて、あなただけのオリジナルな感想になります。

読んでいない場合、レベル3を書くのは不可能に近い。そのため、多くの人がレベル1の「他人事」な感想に終始してしまい、「この生徒は、物語のボールを一度も受け取っていないな」、つまり「読んでいないな」と判断されてしまうのです。

パターン3:具体的な質問に答えられない

そして三つ目は、提出した後に訪れる最大のピンチです。これは、どんなに感想文の出来が良くても回避できないトラップと言えるでしょう。

これは私の友人の実話なのですが、彼も読まずに感想文を提出しました。出来もそれなりで、本人も「これは完璧だ」と自信満々でした。すると後日、国語の先生が答案を返しながら、にこやかにこう尋ねたそうです。「佐藤、よく書けていたな。ところで、主人公のライバルだった鈴木の最後のセリフ、あれは彼なりの優しさだったと先生は思うんだが、佐藤はどう解釈した?」

もちろん、友人は凍りつきました。ライバルの最後のセリフなんて、知る由もありません。その一瞬の沈黙と、引きつった笑顔が、何より雄弁に「読んでいません」と告白してしまったのでした。先生は、意地悪で質問したのではありません。純粋に、感想文を読んで「この生徒と対話してみたい」と思っただけなのです。その善意が、時として最大の刃になることもあるのです。

【超実践】バレずに感想文を「創作」する5ステップ

さて、リスクをしっかり理解した上で、いよいよ実践編です。絶望的な状況を打破し、このミッションをやり遂げるための具体的な5つのステップを紹介します。以下の手順に沿って進めれば、最短時間で「あなたの作品」を仕上げることができます。

ステップ1:信頼できる「要約サイト」で情報を仕入れる

まずは、これから挑む相手(本)の全体像を掴むことから始めます。物語の骨格を知らなければ、何も始まりません。

本のタイトルで検索し、「あらすじ」「登場人物」「作品のテーマ」が簡潔にまとめられているサイトを2〜3つ探しましょう。ここで大切なのは、一つのサイトを鵜呑みにしないことです。複数のサイトを見比べることで、情報の偏りをなくし、より客観的に物語の骨格を掴むことができます。

【情報収集の際の『3つの宝物』】 ただあらすじを追うだけでは不十分です。以下の「3つの宝物」を探す意識で情報を集めてください。

- 物語の核心テーマ: 「友情」「命の尊さ」「社会の不条理」など、この物語が一番伝えたいことは何か。

- 主人公の成長と変化: 物語の最初と最後で、主人公は何を得て、どう変わったのか。

- 象徴的なアイテムや場面: 物語の中で何度も登場する物や、物語の転換点となった重要な場面はどこか。

この3つを抑えるだけで、感想文の「背骨」が格段にしっかりします。Wikipediaや、熱心なファンが運営している個人の読書ブログ、書籍のレビューサイトなどを活用しましょう。

ステップ2:「パクリ」を回避する最強の言い換え術

ステップ1で仕入れた情報を、そのまま原稿用紙に書き写すのは絶対にNGです。それは「創作」ではなく、ただの「盗作」。一発でアウトです。

バレないためには、自分の言葉で表現し直す「言い換え(パラフレーズ)」というスキルが必須になります。これは、他人の服をそのまま着るのではなく、自分サイズにリメイクする作業だと考えてください。

コツ①:主語を変える 文章の主語を入れ替えるだけで、驚くほど印象が変わります。

(例)「主人公はAという事件に遭遇し、絶望した」 →「Aという事件は、主人公にとって、まさに光の見えない深い闇のような試練となった」 →「主人公の前に立ちはだかったAという事件は、彼の心を容赦なく打ちのめした」

コツ②:比喩表現を使う 感情を直接的な言葉で書くのではなく、情景や物にたとえてみましょう。一気に文章に深みが出ます。

(例)「彼はとても悲しんだ」 →「彼の心には、まるで冷たい秋雨が降りしきるようだった」 →「彼の瞳から、今まで堪えていた想いが、一粒の宝石のようにこぼれ落ちた」

コツ③:視点を変える これは少し高度なテクニックですが、効果は絶大です。主人公の視点だけでなく、別の誰かの視点から物事を語ってみるのです。

(例)「主人公はたった一人で敵地に乗り込んでいった」 →「残された村人たちの目には、たった一人で敵地へ向かう彼の後ろ姿が、あまりにも小さく、そして英雄的に映っていたことだろう」

ステップ3:AIを活用して「感想のタネ」を見つける

現代には、ChatGPTのような強力な味方がいます。しかし、使い方を間違えてはいけません。「『〇〇』の読書感想文を800字で書いて」のような、丸投げの指示は最悪の一手です。生成された文章は、いかにもAIが書いたような、魂のない無機質なものになりがちです。

AIは、感想文そのものを作らせるのではなく、あなただけの感想を「創作」するためのアイデアの壁打ち相手として活用するのが、最も賢い使い方です。

【AIへの『魔法の呪文』プロンプト集】

「〇〇(本のタイトル)」の主なテーマについて、中学生が抱きそうな素朴な疑問や、納得できないと感じそうなポイントを5つ挙げてください。この物語の主人公の最大の魅力と、最大の欠点は何だと思いますか?それぞれ理由もつけて教えてください。もし、この物語の作者に直接インタビューできるとしたら、どんな質問をしますか?3つ挙げてください。この物語を、全く違うジャンル、例えば「SF」や「ミステリー」に作り変えるとしたら、どんなストーリーになりますか?主人公が物語の中で下した最も重要な決断は何ですか?その決断がなかったら、物語はどう変わっていたと思いますか?

これらの「呪文」を唱えることで、AIはあなただけの思考を刺激する、最高のパートナーになってくれます。

ステップ4:「もし自分なら」でオリジナルの感想を創作する

さあ、ここがこの記事の心臓部です。 読んでいないのですから、あなたの心は動いていません。当然、「感想」は存在しません。ならば、どうするか?答えはシンプルです。「創作」すれば良いのです。

最強のメソッドは、物語の世界に自分を投入する「もし自分が〇〇だったら」という仮定法です。これは、役者さんが役に成りきる「アクターズ・メソッド」のようなもの。あなたは、ただの読者ではなく、物語の登場人物の一人になるのです。

【空想インタビュー・ワークシート】 頭の中で、登場人物にインタビューするイメージで、以下の質問を投げかけてみてください。

- (主人公へ)今、一番つらいことは何ですか?

- (主人公へ)あなたの旅の中で、一番の宝物になった出会いは何ですか?

- (主人公へ)もし過去の自分に一言だけ伝えられるなら、何と言いますか?

- (ライバルへ)本当は、主人公のことをどう思っていましたか?

- (ヒロインへ)あなたが本当に守りたかったものは何だったのですか?

この空想インタビューを通して出てきた「答え」こそが、あなただけのオリジナルな考察の源泉になります。

ステップ5:読んだフリをする「書き出し」と「締め」の黄金テンプレ

料理で言えば、盛り付けの部分です。文章の最初と最後がしっかりしていると、不思議と全体が格調高く、”それっぽく”見えます。以下のテンプレートは非常に強力なので、ぜひ自分なりにアレンジして使ってみてください。

【書き出し黄金テンプレ】

- ビフォーアフター型:

この本の分厚い表紙を初めてめくったとき、私はこれから始まる物語の重さに、少しだけ気後れしていた。しかし、最後の一文を読み終え、静かに本を閉じた今、私の心を満たしているのは、あの時の重さとは全く違う、温かな感動だった。 - 問いかけ型:

もし、明日世界が終わるとしたら、あなたは何をしますか。そんな壮大な問いを、この物語は静かに私に突きつけてきた。

【締めくくり黄金テンプレ】

- 未来への決意型:

この物語は、私に「〇〇とは何か」を改めて問い直すきっかけを与えてくれた。明日から、私も主人公のように、ほんの少しだけ顔を上げて歩いてみたいと思う。 - 余韻型:

明確な答えは、本の中には書かれていない。その答えは、これからの日常を生きる私たち一人ひとりの心の中にあるのだろう。読み終えた今も、あの荒野に吹く風の音が、耳の奥で鳴り響いている。

これらのテンプレを組み合わせるだけでも、感想文の骨格は完成します。

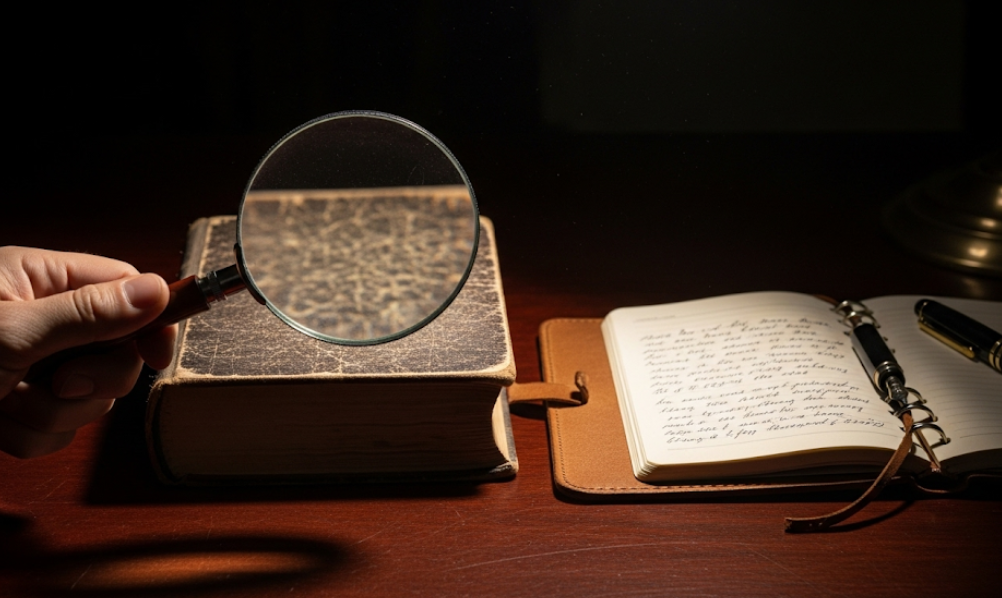

視点を変える思考法:「感想文」を「探偵ごっこ」に変えよう

さて、ここからは全く別の角度からのアプローチです。 「感想文を書かなければ…」と考えると、途端に筆が重くなりますよね。そこで、このタスクを「退屈な宿題」から「知的なゲーム」へと、頭の中で変換してみることを提案します。

あなたは名探偵!「作者の隠した意図」を探せ

今からあなたは、感想文を書く生徒ではありません。難解な事件に挑む名探偵です。そして、あなたの目の前にある「要約サイトの情報」は、犯人(作者)が残した「犯行声明」や「証拠品」です。

あなたのミッションは、これらの断片的な証拠品から、作者が本当に伝えたかったメッセージ、つまり「隠された意図」を推理し、見つけ出すことです。

【名探偵のための捜査チェックリスト】

- タイトルに隠された謎: なぜ作者はこのタイトルを付けたのか?他に候補はなかったのか?

- 繰り返される言葉(キーワード): 物語の解説の中で、何度も繰り返し使われている言葉はないか?(例:「光」「約束」「記憶」など)その言葉が、テーマの核心である可能性が高いです。

- 象徴的な小道具(プロップ): 物語の中で重要な役割を果たす「物」はないか?(例:壊れた時計、一輪の花、古い手紙など)その物が象徴しているものを推理します。

- 結末の意味: なぜこの物語はこのように終わるのか?ハッピーエンド、バッドエンド、それとも…?この結末を通して、作者が読者に伝えたかった感情は何か?

これらの「捜査」を通して得られた「推理」は、誰の真似でもない、あなただけのオリジナルな考察になります。「私は、作者がこのタイトルに込めた意図を、〇〇だと推理した」と書けば、それはもう立派な感想文です。

「ツッコミ」から始める感想文作成術

感想文は、必ずしも本を褒める必要はありません。むしろ、物語に対して積極的に「ツッ-コミ」を入れていくことで、ユニークな感想文が生まれます。あなたは、物語を鑑賞する評論家になるのです。

【評論家としてのツッコミ視点】

- 主人公の行動への疑問: 「なぜ主人公は、あんなに無謀な行動を取ったのだろうか。私には彼の気持ちが理解できない。もし私なら、もっと慎重な道を選んだだろう。」

- ストーリー展開への不満: 「この物語の最大の問題点は、あまりにご都合主義な展開が多すぎることだ。特に、主人公が何度も奇跡的に助かる場面は、リアリティに欠けると感じた。」

- テーマへの反論: 「作者は『友情こそが全てを救う』と描いているように感じたが、私はそうは思わない。時には、孤独であることの強さも必要ではないだろうか。」

このように、物語に対して批判的な視点や疑問を投げかけることは、あなたが物語と真剣に向き合った何よりの証拠です。素直に「感動しました」と書くよりも、ずっと独創的で、深い思索を感じさせる感想文になることも少なくありません。

よくある疑問と最終手段(Q&A)

それでもまだ残るであろう、細かい疑問や不安について、一問一答形式で丁寧にお答えしていきます。

Q. 映画だけ見て書いても大丈夫?

A. 結論から言うと、リスクは非常に高いです。やめておきましょう。

私自身も大の映画好きですが、映画というのは、2時間という尺に物語を収めるため、原作の重要なエピソードや登場人物の繊細な心理描写が、容赦なくカットされていることが多々あります。

例えば、スタジオジブリの『ハウルの動く城』。あの映画が大好きだという人は多いと思いますが、原作の小説とはストーリーも登場人物の設定も大きく異なることをご存知でしょうか。映画の知識だけで感想文を書くと、原作を読んでいる先生から見れば「あれ?この生徒は物語の核心部分を全く理解していないな」と、かえって読書不足が露呈してしまう危険性があるのです。

もしどうしても活用したいなら、最終手段として、ネットで「〇〇(作品名) 原作 映画 違い」と検索し、その相違点を完璧に把握しておく最低限の準備は必要不可欠です。

Q. バレたら成績や内申点に響く?

A. これは、皆さんが最も心配するところだと思います。正直に言うと、学校や先生の方針によるため、「絶対に大丈夫」とも「絶対にダメ」とも言い切れません。

ですが、一般的には、再提出を求められるか、その課題の評価が著しく下がる可能性が高いと考えておくべきです。特に、悪質なコピペ(盗作)だと判断された場合は、単なる成績以上に、先生との信頼関係を損なうことになりかねません。

【もしバレてしまった時の『誠実な対処法』】 万が一、先生に指摘されてしまったら、嘘を重ねるのは最悪の選択です。潔く、誠実に謝罪しましょう。 「先生、申し訳ありません。実は、時間がどうしても作れず、本を読まずに書いてしまいました。自分のやるべきことから逃げてしまったことを、深く反省しています。もし可能でしたら、もう一度チャンスを頂けないでしょうか。」 このように正直に話せば、先生もあなたの誠意を汲んでくれるかもしれません。失敗は誰にでもあります。大切なのは、その後の対応です。

Q. 理系で文章が苦手です。どうすれば?

A. その悩み、非常によく分かります。理系思考の人にとって、感想という曖昧なものを言葉にするのは苦痛かもしれません。でしたら、感想文を「実験レポート」だと考えてみてください。

- 【目的】 この本を通して、作者が伝えたかったことは何かを解明する。

- 【仮説】 表紙やタイトルから、おそらく「友情の重要性」がテーマだと仮説を立てた。

- 【方法】 主人公が〇〇をし、△△という結果になった。(あらすじを客観的に記述)

- 【結果】 主人公は、〇〇という教訓を得た。登場人物たちの間には、〇〇という関係性の変化が見られた。

- 【考察】 結果から、当初の仮説「友情の重要性」は正しかったことが証明された。特に、〇〇の場面がその証明の根拠となる。しかし、一方で〇〇という別のテーマも浮かび上がり、これは新たな課題と言える。

このように、フレームワークに沿って事実と考察を分けて記述すれば、感情的な言葉を使わなくても、非常に論理的で説得力のある感想文を作成できます。

Q. 読書感想文って、そもそも意味あるの?

A. その気持ち、痛いほど分かります。「なんで夏休みの貴重な時間を使って、興味もない本の感想文なんて書かないといけないんだ…」と感じてしまいますよね。

私自身、学生の頃は「こんなの何の意味があるんだ」と本気で思っていました。課題図書が『江戸時代の塩の流通の歴史』みたいな本だった時には、本気で国語の先生を恨んだこともあります(笑)。

でも、少しだけ大人の視点からお話しさせてください。この一見すると面倒な宿題には、「複雑な情報をインプットし、要約し、自分の意見を加えて論理的にアウトプットする」という、信じられないくらい重要なスキルを訓練する目的が隠されています。これは、将来、大学のレポートを書く時、就職活動で自己PRをする時、社会人になって企画書を作成する時など、人生のあらゆる場面で必要になる「考える力」と「伝える力」の土台になります。

今回は、提出が目的の緊急避難的な方法を取りました。でも、この経験を機に「どうすれば、もっと効率的に情報をまとめて、自分の考えを相手に分かりやすく伝えられるだろうか?」と考えてみること自体が、実は読書感想文という宿題が与えてくれた、最高の学びなのかもしれません。

「読まず嫌い」を克服する? 未来のための読書術

今回の記事は、あくまで緊急避難の方法です。でも、毎年この時期に同じことで悩みたくはないですよね。最後に、来年のあなたのための、少しだけ未来の話をさせてください。

15分で本の核心を掴む「高速スキミング術」

「時間がない」という悩みを解決するテクニックです。特に説明文やビジネス書に有効ですが、小説にも応用できます。

- はじめに、おわりに、目次を読む(5分): これだけで、本の設計図が手に入ります。

- 各章の「見出し」と「太字」だけを読む(5分): 著者が最も伝えたかったことが強調されています。

- 各段落の「最初の一文」と「最後の一文」だけを読む(5分): 話題の提示と結論が書かれています。

たったこれだけで、本の大まかな内容は掴めます。全てを精読しなくても、本と対話することは可能なのです。

「オーディオブック」という最強の味方

活字を読むのが苦手、時間が取れない、という人には「聴く読書」がおすすめです。AmazonのAudible(オーディブル)などが有名ですね。通学中の電車の中や、お風呂に入っている時間、部屋の片づけをしながらでも、耳から物語をインプットできます。プロの声優や俳優が読んでくれるので、世界観に没入しやすいのも大きなメリットです。

次は「好きな本」で書いてみよう

一番大切なことです。読書感想文は、必ずしも課題図書で書く必要はない場合も多いです。もし自分で本を選べるなら、次は、あなたが心から「好きだ!」と思える本で書いてみてください。漫画でも、ライトノベルでも、アイドルのエッセイでも構いません。

「好き」という感情は、最高のガソリンです。好きなことについて書く時、私たちの言葉は自然と熱を帯び、誰にも真似できないあなただけの感想が溢れ出してくるはずです。

まとめ

さて、ここまで本当にお疲れ様でした。絶望の淵にいたあなたも、今は「これなら、やれるかもしれない」と、少しだけ希望の光が見えてきたのではないでしょうか。最後に、この記事の最も大切なポイントをまとめます。

- ・絶望的な状況でも「読書感想文 書き方 本を読んでない」という悩みは必ず解決できる

- ・情報の丸写しではなく「もし自分なら」という視点で「創作」する意識が最も重要

- ・要約サイトとAIは、答えを求めるのではなく「アイデアの壁打ち相手」として賢く使う

- ・バレてしまった時のために、誠実な対応を準備しておくこともリスク管理の一つ

- ・この苦しい経験は、未来のあなたを助ける「伝える力」を鍛える最高の訓練になる

- ・来年は、高速スキミングやオーディオブックを活用し、「好きな本」で挑戦してみる

罪悪感で立ち止まっている時間が、一番もったいない。 さあ、今すぐパソコンや原稿用紙に向かって、まずはステップ1から始めてみましょう。

大丈夫。あなたは、必ずこの宿管を終わらせることができます。心から応援しています!