普通のサスペンス映画に、少しだけ物足りなさを感じていませんか?

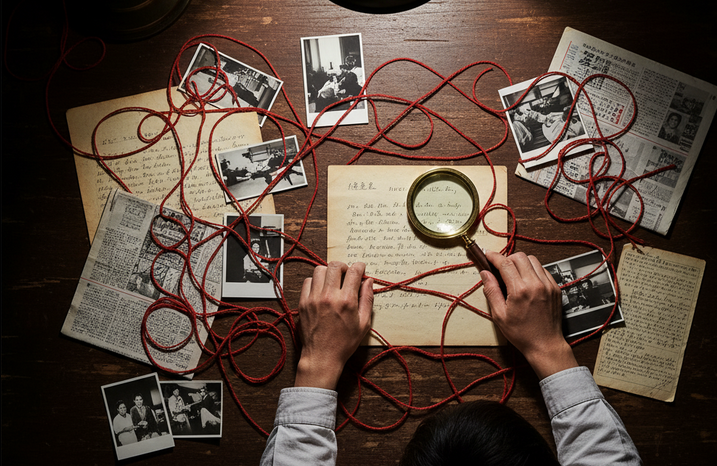

「犯人は誰か?」という謎解きはもちろん面白い。でも、心のどこかで「なぜ、そうなったんだろう?」という、もっと深い問いについて考えたい。観終わった後に、友人やネット上の誰かと、作品に隠された伏線や結末の解釈について、時間を忘れて熱く語り合いたい。

もし、あなたが少しでもそう感じているなら、この記事は、まさにそんな知的な刺激を求めるあなたのために書きました。

ただ面白いだけじゃない、あなたの頭脳をフル回転させ、鑑賞後も長く、深く余韻に浸れる「考察系サスペンス映画」だけを厳選してご紹介します。

私自身の個人的な体験をお話しさせてください。数年前、友人とデヴィッド・フィンチャー監督の『ゴーン・ガール』を観た後、深夜のファミリーレストランでドリンクバーを片手に3時間以上も語り明かしたことがあります。同じ映画を観たはずなのに、彼の解釈は私のそれとは全く違っていて、「あのシーンの彼女の表情は、悲しみじゃなくて計算だ」「いや、あれは追い詰められた人間の純粋な恐怖だ」と、お互いの意見をぶつけ合いました。その時、はっきりと気づいたのです。映画の本当の面白さは、スクリーンの中で完結するのではなく、観た人間の数だけ答えが生まれ、それを共有するプロセスにあるのだと。

この記事を読めば、きっとあなたの「もっと考えたい」という欲求を満たし、あの夜の私のような、最高の映画体験をもたらしてくれる一本が見つかるはずです。

-

考察が捗る映画を目的別に厳選

-

ネタバレなしで各作品の考察ポイントを紹介

-

より深く楽しむための鑑賞のコツを解説

-

議論や感想戦が盛り上がる作品が見つかる

なぜ私たちは「観終わった後考察したくなる映画」に惹かれるのか?

「どんでん返し」があるだけの映画では、もう物足りない。そう感じるのは、決してわがままではありません。私たちが本当に求めているのは、映画鑑賞を「受動的な娯楽」から「能動的な謎解き体験」へと変える、あの特別な興奮なのです。

では、なぜこれほどまでに「考察」は私たちの心を掴んで離さないのでしょうか。その抗いがたい魅力の正体を、3つのポイントから紐解いていきましょう。

魅力1:知的好奇心が満される「アハ体験」

物語の冒頭で何気なく映された小物。登場人物がふと漏らした一言。その時は気にも留めなかった無数の点と点が、ラストシーンで一本の線として繋がった瞬間、脳内に電流が走るような感覚を味わったことはありませんか?

これこそが、考察映画がくれる最高の贈り物、「アハ体験」です。

例えば、ある映画で主人公が何度も同じマグカップを使っているとします。最初はただの小道具にしか見えません。しかし、物語の最後にそのマグカップが、実は彼の失われた記憶の鍵だったと判明した瞬間、過去のすべてのシーンが全く違う意味を持って輝き始めるのです。この、作り手の掌の上で見事に踊らされていたことに気づく快感と、世界のすべてが反転するような知的興奮。この感覚を一度味わってしまうと、私たちはもう、ただ物語をなぞるだけの映画では満足できなくなってしまうのです。

魅力2:多様な解釈が生まれる「対話の楽しさ」

一枚の抽象画を前にして、ある人は「悲しみ」を感じ、またある人は「希望」を感じるように、優れた考察映画は、私たちに「解釈の自由」という広大な遊び場を与えてくれます。

作り手は、あえて明確な答えを提示しません。その代わりに、観る人それぞれの人生経験や価値観が投影されるような「余白」を、物語の中に巧みに用意しています。だからこそ、私たちは語り合いたくなるのです。「あのラストシーン、あなたにはどう見えた?」「あのキャラクターの行動、私にはこう思えたんだけど…」。自分とは違う視点に触れることで、物語はさらに何倍も豊かになります。映画はスクリーンの中で完結するのではなく、私たちの対話を通じて、無限に広がり、成長し続けるのです。

魅力3:作り手の仕掛けを発見する「宝探し感」

優れた監督や脚本家は、まるで腕利きのゲームクリエイターのように、物語の至る所に巧妙なヒントや仕掛けを隠しています。それは、聖書の一節だったり、有名な絵画の構図だったり、あるいは監督自身の過去作品へのオマージュだったりします。

それらを発見するプロセスは、まさに壮大な「宝探し」。

「この監督、またこのモチーフを使ってる!」「このセリフ、あの歴史的事件のことを暗喩しているのでは?」——。作り手の意図に気づけた時の喜びは、まるで監督と秘密の会話を交わしているかのよう。この「宝探し感」が、私たちを何度も同じ映画のリピート再生へと誘い、「一時停止」と「巻き戻し」のボタンを押す指が止まらなくなる、強力な磁石となっているのです。

【目的別】あなたの知的好奇心を刺激する、考察系サスペンス映画の選び方

さて、「考察」と一言で言っても、その切り口は本当に様々です。あなたがどのポイントに最も興奮するか、つまり「どこを考察したいか」によって、選ぶべき映画は大きく変わってきます。

まずは、あなたがどのタイプに近いか、簡単な自己診断をしてみてください。もちろん、複数のタイプに当てはまる方もいると思います。これはあくまで、あなたにとって最高の映画体験への入り口を見つけるための、ちょっとしたガイドマップのようなものです。

TYPE A:伏線・メタファーを解き明かしたい「探偵タイプ」

あなたは、物語の表面的な流れよりも、その裏に隠された意味や繋がりを見つけ出すことに喜びを感じるタイプ。何気ないシーンに隠された伏線や、象徴的なアイテム(メタファー)が、物語の核心にどう結びつくのかを推理するのが大好きです。映画を観ながら頭の中で相関図を描き、「あの時のあれは、このためだったのか!」と気づく瞬間に快感を覚えるなら、あなたはこのタイプ。まるで事件現場に残された証拠から犯人を割り出す、名探偵のような鋭い観察眼を持っています。

TYPE B:登場人物の心理を深く読み解きたい「分析官タイプ」

あなたにとっての謎は、「誰がやったか」よりも「なぜ、やったか」。登場人物の些細な表情の変化や、矛盾した言動の裏にある複雑な心理、心の葛藤を読み解くことに夢中になります。「もし自分がこの立場だったら…」とキャラクターに深く感情移移入し、その行動原理を徹底的に考え抜きたいあなた。人間の心の奥底に潜む、光と闇の正体を探求する心理分析官のような深い洞察力を持っています。

TYPE C:難解な物語構造(時系列・トリック)に挑戦したい「パズル愛好家タイプ」

あなたは、物語の語り方そのものに仕掛けがある作品に強く惹かれます。時系列がバラバラに提示されたり、「信頼できない語り手」によって意図的に情報が歪められたりする、複雑な構造の物語が大好物。散らばった情報を自分の頭の中で正しく並べ替える、知的なパズルを解くことに至上の喜びを感じるタイプです。「一度観ただけでは理解できない」という挑戦状を、むしろ楽しんで受け取れるあなたにぴったりです。

TYPE D:結末の解釈を自由に語り合いたい「哲学者タイプ」

あなたは、映画から「答え」をもらうのではなく、映画を通じて「問い」を立てたいタイプ。観る人によって解釈が分かれるオープンエンディングの作品や、「正義とは何か?」「人間とは何か?」といった根源的なテーマを扱う物語を好みます。鑑賞後、作品を肴に友人や自分自身と深く対話し、思索にふける時間を何よりも大切にします。「この映画が本当に伝えたかったことは何だろう?」と考えを巡らせるのが好きなあなたはこちらです。

さあ、あなたはどのタイプでしたか?

それではいよいよ、あなたの考察タイプに合わせた、最高のサスペンス映画の世界へご案内します。

観終わったら語り明かせ!考察が止まらないサスペンス映画15選

お待たせしました。ここからは、上記の4つの「考察タイプ」別に、あなたの週末を忘れられない時間に変えてくれるであろう傑作サスペンス映画を、鑑賞のポイントと共に(もちろんネタバレなしで)ご紹介していきます。

【探偵タイプ向け】巧妙な伏線とメタファーに唸る映画 4選

まるで精密機械のように、すべてのパーツに意味がある。そんな計算され尽くした脚本の妙を味わいたい「探偵タイプ」のあなたに贈る4本です。

-

『セブン』(1995年)

-

あらすじ: 退職を間近に控えたベテラン刑事と、血気盛んな若手刑事がコンビを組み、「キリスト教の七つの大罪」になぞらえた連続猟奇殺人事件を追う。

-

なぜ考察を誘うのか?: 監督のデヴィッド・フィンチャーは、画面の隅々にまで情報を詰め込む完璧主義者として有名です。この映画では、事件そのものの謎解き以上に、全編を覆う退廃的な世界観と、そこに散りばめられた無数の宗教的・文学的モチーフが、深い考察へと誘います。犯人が引用する古典文学の一節、事件現場の構図、そして常に降り続く雨の意味…。すべてが計算され尽くした地獄巡りなのです。

-

考察ポイント: 犯人が用いる「七つの大罪」の順番に注目してください。なぜその順番なのか?また、ダンテの『神曲』、ミルトンの『失楽園』といった文学作品の知識があると、犯人の思想背景がより立体的に見えてきます。雨が降り続く陰鬱な街、背景に一瞬映る絵画、登場人物の名前の意味とは…。すべてのピースが揃った時、あなたはその戦慄の結末に言葉を失うでしょう。

-

こんな人におすすめ: デヴィッド・フィンチャー監督の他の作品(『ファイト・クラブ』『ゴーン・ガール』)が好きな方。宗教画や古典文学の知識を活かして謎解きをしたい方。

-

-

『メッセージ』(2016年)

-

あらすじ: ある日、突如として地球上に現れた巨大な飛行物体。言語学者の主人公は、謎の知的生命体「ヘプタポッド」が使う言語の謎に挑むことになるが…。

-

なぜ考察を誘うのか?: この映画の原作は、難解なことで知られるSF作家テッド・チャンの短編小説。その哲学的で複雑なテーマを、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が見事に映像化しました。「言語はその人の思考を決定する」という「サピア=ウォーフの仮説」が物語の核となっており、SFの皮を被った壮大な思索の旅へと観客を誘います。

-

考察ポイント: なぜ、彼らの言語は始まりも終わりもない「円形」なのか?なぜ、彼らは地球に来たのか?物語の随所に挿入される主人公の「思い出」のようなシーンに注目してください。それらが、ラストで全く違う意味を持って胸に迫る瞬間、あなたは涙なしにこの映画を観終えることはできないはずです。時間の概念そのものを覆す体験が待っています。

-

こんな人におすすめ: 『インターステラー』のような科学とエモーションが融合したSFが好きな方。言語学や哲学的なテーマに興味がある方。

-

-

『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』(2019年)

-

あらすじ: 資産家のミステリー作家が、85歳の誕生日の翌日に遺体で発見される。名探偵ブノワ・ブランは、クセ者揃いの家族全員を容疑者として、事件の調査を開始する。

-

なぜ考察を誘うのか?: 監督のライアン・ジョンソンは、アガサ・クリスティーの古典ミステリーへの深い愛情とリスペクトを捧げつつ、現代的な社会風刺を盛り込み、ジャンルのルールを巧みに利用して観客を翻弄します。一見すると王道の犯人探しですが、中盤で明かされる「ある事実」によって、物語は全く新しい様相を呈します。

-

考察ポイント: 屋敷に散りばめられた無数の「ナイフ(刃)」の装飾や、登場人物たちの何気ない会話に注目。特に、あるキャラクターがつく「嘘」に関する生理的な"ルール"が、物語の重要な鍵を握っています。すべての伏線が回収されるクライマックスの爽快感は、まさに探偵タイプのあなたへの最高のご褒美です。

-

こんな人におすすめ: アガサ・クリスティーの小説や『オリエント急行殺人事件』のような古典ミステリーが好きな方。社会風刺の効いたブラックコメディが好きな方。

-

-

『 サーチ/search』(2018年)

-

あらすじ: 16歳の娘が突然姿を消した。父親は、娘が残したPCの中のSNSやメッセージアプリの履歴を頼りに、たった一人で娘の行方を捜し始める。

-

なぜ考察を誘うのか?: 全編がPCの画面上だけで展開するという、極めて実験的な手法(スクリーンライフ)で撮られています。この手法により、観客は父親と全く同じ視点で、限られた情報の中から真実を探り出すというスリリングな体験を共有することになります。私たちが普段何気なく残しているデジタルフットプリント(デジタルの足跡)が、いかに多くの物語を語るかに気づかされるはずです。

-

考察ポイント: デスクトップに置かれたファイル、過去のチャットログ、検索履歴、SNSの投稿…。父親が文字を打っては消し、消しては打ち直すカーソルの動きにさえ、彼の心情が表れています。一度観た後、もう一度冒頭から見返すと、あまりの伏線の巧みさに鳥肌が立つことでしょう。

-

こんな人におすすめ: SNSやデジタルデバイスが身近な世代。斬新な映像表現や実験的な映画が好きな方。

-

【分析官タイプ向け】キャラクターの深淵に迫る映画 4選

物語を動かすのは、人間の複雑で、時に矛盾した心。そんな登場人物たちの心の奥底を覗き込みたい「分析官タイプ」のあなたにおすすめの4本です。

-

『ジョーカー』(2019年)

-

あらすじ: コメディアンを夢見る、心優しき孤独な男アーサー。社会から虐げられ、見過ごされてきた彼が、やて狂気のカリスマ「ジョーカー」へと変貌していく様を描く。

-

なぜ考察を誘うのか?: この映画は、アメコミ映画という枠を完全に超越した、一人の人間の魂の崩壊を描く強烈なキャラクター・スタディです。社会というシステムが、いかにして「怪物」を生み出すのか。観客は、主人公アーサーの視点に否応なく寄り添わされることで、善悪の境界線が曖昧になっていく感覚を味わいます。

-

考察ポイント: なぜ彼は、あんな非合理的な行動を取ったのか?この映画の考察は、この問いに尽きます。彼がアパートの階段を重い足取りで「上る」シーンと、ジョーカーとして軽快に「下りる」シーンの鮮やかな対比。彼がコントロールできない「笑い」の裏にある悲しみ。そして、彼がつけている日記の内容。観終わった後、あなたは「悪とは何か?」そして「彼を悪にしたのは一体誰なのか?」という重い問いを突きつけられるはずです。

-

こんな人におすすめ: 『タクシードライバー』のような、社会から疎外された人間の孤独と狂気を描く作品が好きな方。心理学や社会問題に関心がある方。

-

-

『ゴーン・ガール』(2014年)

-

あらすじ: 結婚5周年の記念日、誰もが羨む美しい妻エイミーが突然姿を消した。警察とメディアから疑惑の目を向けられた夫ニックは、次第に追い詰められていく。

-

なぜ考察を誘うのか?: 結婚、メディア、そして現代社会における「理想の男女像」という虚構。この映画は、それらのテーマを、極上のエンターテインメント・スリラーとして描き切っています。物語は夫の視点と、妻が残した日記の視点という二つの軸で進み、観客は「どちらの物語を信じるか」という選択を常に迫られます。

-

考察ポイント: 夫の視点と、妻が残した日記の視点。どちらが真実を語っているのか?「完璧な妻」と「ダメな夫」という表面的なラベルの裏に隠された、それぞれの歪んだ欲望と自己愛に注目してください。特に、妻エイミーが社会や男性に対して抱く強烈なメッセージを読み解くことが、この物語の核心に迫る鍵となります。

-

こんな人におすすめ: 夫婦や恋愛における心理戦を描いた作品が好きな方。メディアリテラシーやフェミニズムといったテーマに関心がある方。

-

-

『プリズナーズ』(2013年)

-

あらすじ: 平和な田舎町で、二人の少女が失踪した。警察の捜査が進まない中、娘を誘拐された父親は、容疑者として逮捕されたが証拠不十分で釈放された男を自らの手で拷問し、娘の居場所を突き止めようとする。

-

なぜ考察を誘うのか?: ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による、重厚で陰鬱な傑作スリラー。この映画は、観る者の倫理観と道徳観を、これでもかと揺さぶってきます。愛する者を守るためなら、人はどこまで非道になれるのか?正義と悪の境界線はどこにあるのか?という、極めてヘビーな問いを観客に突きつけます。

-

考察ポイント: 主人公の父親が、次第に「怪物」へと変わっていく過程での表情の変化。そして彼を追う刑事の、諦めない執念と過去のトラウマ。それぞれの登場人物が抱える「信じる」ことの危うさと、「祈り」の意味。全編に散りばめられた「迷路」のモチーフが、この物語の本質を象徴しています。

-

こんな人におすすめ: 『ミスティック・リバー』のような、重厚な人間ドラマとサスペンスが融合した作品が好きな方。自分の倫理観を試されるような、骨太な物語を求めている方。

-

-

『羊たちの沈黙』(1991年)

-

あらすじ: FBIの若き訓練生クラリスは、連続殺人事件の捜査のため、獄中にいる天才的な精神科医であり、猟奇殺人犯のハンニバル・レクター博士に助言を求める。

-

なぜ考察を誘うのか?: アカデミー賞主要5部門を制覇した、サイコ・スリラーの金字塔。この映画の魅力は、事件の謎解き以上に、クラリスとレクター博士が面会室のアクリル板越しに繰り広げる、息の詰まるような心理戦そのものにあります。二人の会話は、言葉と言葉の裏に隠された意図を探り合う、危険なチェスゲームなのです。

-

考察ポイント: レクター博士がクラリスに投げかける謎めいた言葉は、単なる事件のヒントではありません。それは、彼女の過去のトラウマ(羊たちの悲鳴)を抉り出し、彼女自身の心の闇と向き合わせるための、危険なセラピーなのです。彼らの会話に隠された言葉の裏の意味、視線の交錯、そして二人の間に芽生える奇妙な信頼関係を分析することで、物語はより一層深みを増していきます。

-

こんな人におすすめ: 心理学的な駆け引きや、知的な会話劇が好きな方。アンソニー・ホプキンスとジョディ・フォスターによる、映画史に残る名演を堪能したい方。

-

【パズル愛好家タイプ向け】物語の構造に騙される映画 4選

時間と記憶の迷宮へようこそ。物語のルールそのものを疑う、スリリングな体験を求める「パズル愛好家タイプ」のあなたに挑戦状を叩きつける4本です。

-

『メメント』(2000年)

-

あらすじ: 妻を殺された衝撃で、10分しか記憶を保てない前向性健忘を患った男レナード。彼はポラロイド写真と体中のタトゥーだけを頼りに、犯人を追い続ける。

-

なぜ考察を誘うのか?: クリストファー・ノーラン監督の名を世界に知らしめた傑作。物語が結末から始まり、時系列を遡っていくという前代未聞の構造により、観客は主人公と全く同じ「記憶がない」状態に置かれます。この構造自体が、記憶の不確かさ、そして人間がいかに自分に都合の良い物語を構築するか、というテーマを鋭く描き出しています。

-

考察ポイント: なぜ、このシーンの次にあのシーンが来るのか?カラーのシーンとモノクロのシーンは、それぞれ何を意味しているのか?彼の記憶は本当に正しいのか?バラバラになったパズルを自分の頭の中で組み立て直し、物語の全体像が見えた時の衝撃は、決して忘れられません。

-

こんな人におすすめ: クリストファー・ノーラン監督作品(『インセプション』『TENET』)が好きな方。一筋縄ではいかない、実験的な物語構造に挑戦したい方。

-

-

『シャッター アイランド』(2010年)

-

あらすじ: 精神を病んだ犯罪者を収容する、孤島(シャッターアイランド)の病院から、一人の女性患者が忽然と姿を消した。捜査のために島を訪れた連邦保安官テディは、島に隠された恐ろしい秘密に迫っていく。

-

なぜ考察を誘うのか?: 名匠マーティン・スコセッシが仕掛ける、悪夢のようなミステリー。この映画は、全編に渡って観客の視点を巧みに誘導し、不安を煽るミスリードに満ちています。ゴシックホラーのような雰囲気、意味深な登場人物たちの言動、そして主人公テディが見る悪夢…。すべてが観客を迷宮へと誘い込みます。

-

考察ポイント: この物語を語っているのは、本当に信頼できる人物でしょうか?すべての謎が解けた後、もう一度最初から観返してみてください。登場人物の何気ないセリフ、視線、小道具、そのすべてが全く違う意味を持って見えてくるはずです。特に、ラストの一言が持つ意味については、今なお議論が続いています。

-

こんな人におすすめ: 何度も見返すことで新しい発見がある、スルメのような映画が好きな方。人間の精神の脆さや、トラウマといったテーマに関心がある方。

-

-

『インセプション』(2010年)

-

あらすじ: 他人の夢の中に入り込み、アイデアを盗み出す犯罪スペシャリストのコブ。彼と彼のチームは、不可能とされる「インセプション(アイデアの植え付け)」という危険なミッションに挑む。

-

なぜ考察を誘うのか?: 「夢」という無限の可能性を秘めた世界を舞台に、クリストファー・ノーラン監督が構築した、極めて知的で複雑なルールに基づくアクション大作。夢の階層構造、階層ごとに異なる時間の流れ、そして「現実」と「夢」の曖昧な境界線。観客は、この複雑なルールを理解し、キャラクターたちと共に思考を巡らせることを要求されます。

-

考察ポイント: ラストシーンで回り続けるコマは、果たして止まったのか、止まらなかったのか?この問いを巡って、公開から10年以上経った今でも世界中で議論が交わされています。しかし、本当の問いはそこではないのかもしれません。主人公にとっての「現実」とは何だったのか。コマがどうなったかよりも、彼が選んだ最後の行動に注目してみてください。

-

こんな人におすすめ: 複雑な設定や独自のルールがあるSFやファンタジーが好きな方。スタイリッシュな映像と重厚な物語の両方を楽しみたい方。

-

-

『TENET テネット』(2020年)

-

あらすじ: 主人公のCIAエージェントは、未来からやってきた敵と戦い、第三次世界大戦を防ぐというミッションを与えられる。彼が使う武器は、「時間の逆行」という驚異的なテクノロジーだった。

-

なぜ考察を誘うのか?: おそらく、クリストファー・ノーラン史上、最も難解な作品です。物理学の「エントロピー」の概念をベースに、順行する時間と逆行する時間が同じ空間に存在する「時間挟撃作戦」が描かれます。正直に言います。一度観ただけですべてを理解するのはほぼ不可能です。しかし、それこそがこの作品の醍醐味なのです。

-

考察ポイント: 「起こったことは、もう変えられない」という時間のルールの下で、順行する時間と逆行する時間が交差する映像は、まさに圧巻の一言。物理学の知識があればより楽しめますが、重要なのは「感じる」こと。観終わった後、ネット上の考察記事や解説動画を巡る「復習」の時間まで含めて、一つの完璧なエンターテインメントと言えるでしょう。

-

こんな人におすすめ: 自分の知性の限界に挑戦したい方。難解であればあるほど燃えるタイプの方。IMAXなどの大スクリーンで、映像の洪水を浴びたい方。

-

【哲学者タイプ向け】観る人によって結末が変わる映画 3選

明確な答えはない。だからこそ、考え、語り合う価値がある。鑑賞後、あなたの心に深い問いを残す「哲学者タイプ」向けの3本です。

-

『ブレードランナー 2049』(2017年)

-

あらすじ: 伝説のSF映画『ブレードランナー』の30年後を描く続編。人間と見分けのつかない人造人間「レプリカント」が社会に溶け込む近未来で、レプリカントの謎を追う捜査官Kの物語。

-

なぜ考察を誘うのか?: 前作が投げかけた「人間とは何か?」という問いを、さらに深化させた傑作。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による、息を呑むほど美しい映像詩の中に、孤独、愛、記憶、そして魂の存在といった、極めて哲学的なテーマが溶け込んでいます。これは答えをくれる映画ではなく、問いを与えてくれる映画です。

-

考察ポイント: 「人間と、人間でないものの境界線はどこにあるのか?」「植え付けられた記憶は、その人をその人たらしめるのか?」主人公Kが追い求める謎と、彼自身のアイデンティティの探求が重なり合う様が見事です。あのラストシーン、あなたには希望に見えますか?それとも絶望に見えますか?

-

こんな人におすすめ: 押井守監督の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のような、思弁的なSFが好きな方。美しい映像に浸りながら、深く物思いにふけたい方。

-

-

『パラサイト 半地下の家族』(2019年)

-

あらすじ: 半地下の家で暮らす貧しいキム一家。長男がIT企業の社長パク氏の豪邸に、家庭教師として潜り込むことに成功したことから、一家の計画は誰も想像できない方向へと進んでいく。

-

なぜ考察を誘うのか?: カンヌ国際映画祭パルム・ドールとアカデミー賞作品賞をダブル受賞した、現代社会の寓話。ポン・ジュノ監督は、ブラックコメディ、サスペンス、ホームドラマといったジャンルを軽々と横断しながら、世界的なテーマである「格差社会」を痛烈に描き出します。しかし、単純な金持ちVS貧乏という構図に収まらないのが、この映画の奥深いところです。

-

考察ポイント: 随所に登場する「階段」の上り下りや、「匂い」、「石」といったモチーフが、決して交わることのない社会階層の分断を象徴的に描き出します。果たして、本当に「悪」なのは誰だったのか。観終わった後、あなたはキム一家とパク一家、どちらにより強く感情移入するでしょうか。エンターテインメントの皮を被った、痛烈な社会批評です。

-

こんな人におすすめ: 社会問題をテーマにした映画が好きな方。ブラックユーモアや風刺の効いた作品が好きな方。

-

-

『羅生門』(1950年)

-

あらすじ: ある武士の殺害事件を巡り、目撃者である盗賊、殺された武士の妻、そして霊媒師の口を借りた武士本人の三者が、全く異なる証言を繰り広げる。

-

なぜ考察を誘うのか?: 日本が世界に誇る巨匠・黒澤明が、芥川龍之介の小説を原作に、人間のエゴイズムの本質を鋭くえぐり出した不朽の名作。「藪の中」の語源にもなったこの物語は、客観的な真実というものの不確かさを暴き出します。

-

考察ポイント: なぜ、登場人物たちは皆、自分に都合の良い嘘をつくのか?それぞれの証言の矛盾点を探すだけでなく、彼らがその嘘によって「守りたかったもの」を考えることが、この映画を深く理解する鍵となります。70年以上前に作られたこの映画が投げかける問いは、情報が氾濫し、誰もが自分の「真実」を発信する現代において、より一層の重みを持って私たちに迫ります。

-

こんな人におすすめ: 古典映画や日本映画の金字塔に触れてみたい方。人間の本質的な業やエゴといったテーマに興味がある方。

-

考察がもっと楽しくなる!知っておきたい映画の「武器」

さて、素晴らしい映画たちをご紹介してきましたが、ここで少しだけ、あなたの考察ライフをさらに豊かにするための「武器」をお渡ししたいと思います。映画評論などでよく使われる言葉ですが、意味を知っておくと、作り手の意図がより明確に見えてきて、映画を分析するのが何倍も楽しくなりますよ。

武器1:「信頼できない語り手」

これは、物語を語っている人物(主人公やナレーター)が、意図的に嘘をついていたり、勘違いをしていたり、あるいは精神的に不安定で、その語りが真実ではない可能性のある手法のことです。先ほどご紹介した『シャッター アイランド』や『ゴーン・ガール』は、まさにこのテクニックの教科書のような作品です。私たちは、語り手の言葉を疑いながら観るという、スリリングな体験を強いられます。「本当にそうなの?」と常に疑いの目を持つことが、このタイプの映画を楽しむコツです。

武器2:「叙述トリック」

主にミステリー小説で使われる言葉ですが、映画にも応用されます。文章(映像)のトリックによって、観客を巧みに騙す手法のことです。「信頼できない語り手」もこの一種ですが、他にも、時系列を入れ替えて見せる(『メメント』)、あるいは登場人物の性別や関係性を意図的に誤認させるなど、様々な形があります。観終わった後に「やられた!」と思わず膝を打つ、あの快感は叙述トリックの醍醐味です。

武器3:「マクガフィン」

これは、物語の登場人物たちは必死に追い求めているけれど、観客(や物語の本質)にとっては「それが何であるか」は重要ではない「きっかけ」のアイテムや目標のことです。サスペンスの巨匠ヒッチコックが多用しました。例えばスパイ映画で、敵も味方も必死で奪い合っているマイクロフィルム。中身が国家機密でも、ただのレシピでも、物語のサスペンスフルな展開には影響しません。重要なのは、それを巡ってキャラクターたちがどう動くか、ということです。一見、物語の中心に見えるものが、実は「マクガフィン」ではないかと疑ってみると、作品の本当のテーマが見えてくることがあります。

武器4:「メタファー」

日本語では「隠喩」と訳されます。ある物事を、別の何か(象徴的なアイテムや事象)に置き換えて表現する手法です。『パラサイト』における「石」や「匂い」がまさにこれにあたります。「石」は上昇志向や富への憧れを、「匂い」は決して越えられない階級の壁を象徴していました。映画の中で繰り返し登場するアイテムや色、動物などがあったら、「これは何かのメタファーではないか?」と考えてみると、監督が本当に伝えたかったメッセージが浮かび上がってくるかもしれません。

考察映画を120%楽しむための鑑賞術

さて、観たい映画は見つかり、強力な「武器」も手に入れましたね。

せっかくの素晴らしい考察映画ですから、その魅力を最大限に引き出すための、具体的な鑑賞方法をご紹介します。私も昔は何も考えずに観ていたのですが、この3ステップを実践するようになってから、映画鑑賞が何倍も楽しくなりました。あなたもぜひ、立派な「考察班」の一員を目指してみてください。

STEP1:まずは「情報」を入れずに鑑賞する

これが最も重要です。予告編やあらすじは最小限に、ネットのレビューや考察記事は絶対に読まずに、まずはまっさらな状態で作品と向き合ってみてください。友人から「あの映画、最後のどんでん返しがヤバいよ!」と聞かされるだけで、私たちは無意識に「どんでん返し」を探しながら観てしまいます。先入観というノイズがない状態で観ることで、作り手が仕掛けた罠に真正面からハマることができます。この「見事に騙される」という体験こそが、考察映画の最初の醍醐味なのです。

STEP2:鑑賞後、自分なりの「仮説」をメモに書き出す

映画を観終わったら、その興奮が冷めないうちに、感じたこと、疑問に思ったことをメモに書き出してみましょう。スマホのメモアプリでも、お気に入りのノートでも構いません。「あの時のあのセリフ、引っかかるな…」「あのシーン、絶対何か意味があるはずだ」といった、小さな違和感を言語化するのです。

そして、それらの断片を元に、自分なりの「仮説」を立ててみます。「犯人の真の動機は、〇〇だったのではないか?」「この物語が本当に伝えたかったテーマは、△△ということかもしれない」。この自分だけの力で謎を解き明かそうとする時間が、あなたの思考を深く、鋭くしてくれます。答えを急がない、この贅沢な時間を楽しんでください。

STEP3:答え合わせとして他の人の「考察」に触れてみる

自分なりの仮説がまとまったら、いよいよ「答え合わせ」の時間です。X(旧Twitter)やFilmarks、あるいは個人のブログなどで、映画のタイトルと共に「考察」と入力して検索してみましょう。そこには、あなたの仮説を裏付けるような鋭い意見や、自分では全く思いもよらなかった、目から鱗が落ちるような解釈が溢れているはずです。

「そうか、あの小道具にはそんな意味があったのか!」「なるほど、あの歴史的背景を知ると、見え方が全然違うな」。他の人の考察に触れることは、決して負けではありません。それは、自分の鑑賞体験を何層にも豊かにしてくれる、最高のデザートなのです。そして、もし可能なら、ぜひあなた自身の解釈も発信してみてください。あなたの意見が、また別の誰かの考察を深めるきっかけになるかもしれません。

まとめ

この記事では、あなたの知的好奇心を刺激する「観終わった後考察したくなるサスペンス映画」を、目的別に厳選してご紹介しました。

-

鑑賞は受動的な娯楽から能動的な謎解き体験へ

-

自分の「考察タイプ」を知ることで最高の映画が見つかる

-

伏線、心理、構造、哲学など多様な切り口で楽しめる

-

映画用語という「武器」を持つと考察はさらに面白くなる

-

鑑賞後の「語り合い」までが映画体験の一部

ただ物語を追うだけの映画鑑賞から一歩踏み出し、作り手が張り巡らせた巧妙な罠や、物語の奥に潜む深いテーマを能動的に解き明かす体験は、他には代えがたい喜びがあります。

そして、考察という行為は、単なる謎解きに留まりません。他者の解釈に触れることで、私たちは自分とは違う視点を知り、自分自身の思い込みや偏見に気づかされます。それは、映画というフィクションを通じて、現実世界をより深く、より多角的に理解するための、素晴らしい訓練なのかもしれません。

さあ、気になる一本を手に取り、週末はじっくりと「謎解き」に没頭してみてはいかがでしょうか。鑑賞後、きっと誰かと語り合いたくてたまらなくなるはずです。あなたの映画ライフが、今日からもっと豊かになることを願っています。